INTERVIEW

Anne Ackermann

Fotografin Anne Ackermann Kamera Leica S (Typ 007) mit Summarit-S 1:2.5/35 ASPH. (CS) und Elmarit-S 1:2.8/45 ASPH. (CS)

Wie viele im Lockdown hat die Fotografin Anne Ackermann ihren durch die Pandemie eingeschränkten Bewegungsradius künstlerisch genutzt. In ihrem Heimatort ging sie ihren Erinnerungen an die Kindheit nach. Entstanden ist der Bildessay „The Most Beautiful Memory. Recollecting My Father“ mit einer S 007 und vielen Flashbacks zu ihrem Vater.

Die Fotografin berichtet, wie sie sich an das Thema herangetastet hat, wie sie Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet und wie die anachronistische Ästhetik von Dias sie inspiriert hat.

Die Fotos, die wir zeigen, sind ein Auszug aus der Serie „The Most Beautiful Memory. Recollecting My Father“. Wie kam es zu dieser Serie?

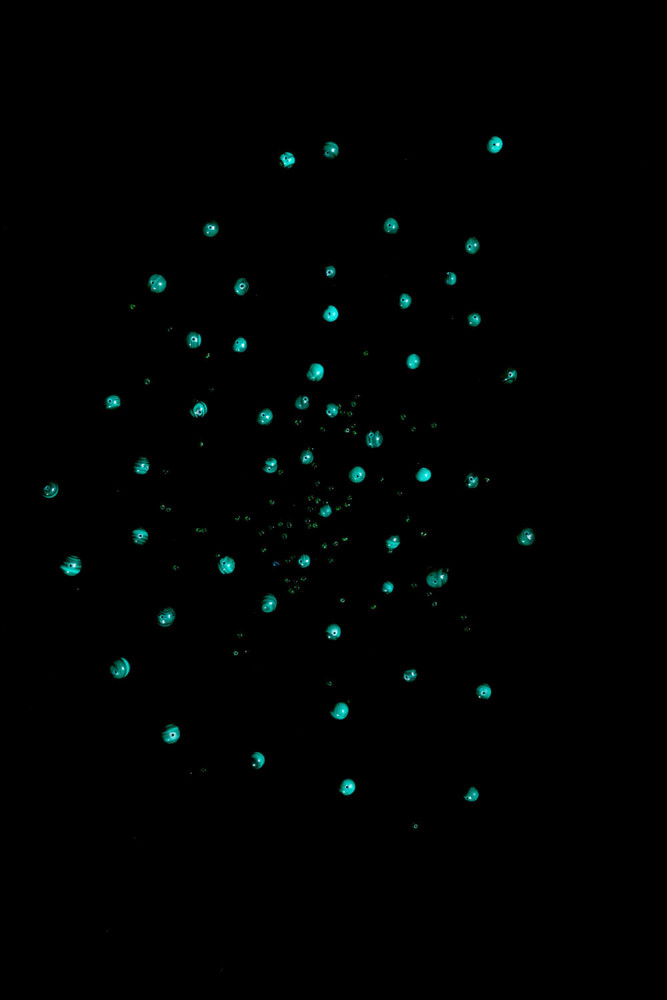

Ich habe mich im letzten Frühling daran erinnert, dass wir in meiner Kindheit oft Diaabende im Wohnzimmer gemacht haben und dass ich das immer total schön fand. Ich habe dann nach diesen Dias gesucht und sie auf dem Dachboden meines Elternhauses gefunden. Das Sichten war ziemlich emotional für mich, ein Mix aus Erinnerungen, Gefühlen und Fragen kam da auf mich zugerollt.

Hat die Pandemie etwas dazu beigetragen, hattest du mehr Zeit für innere Einkehr?

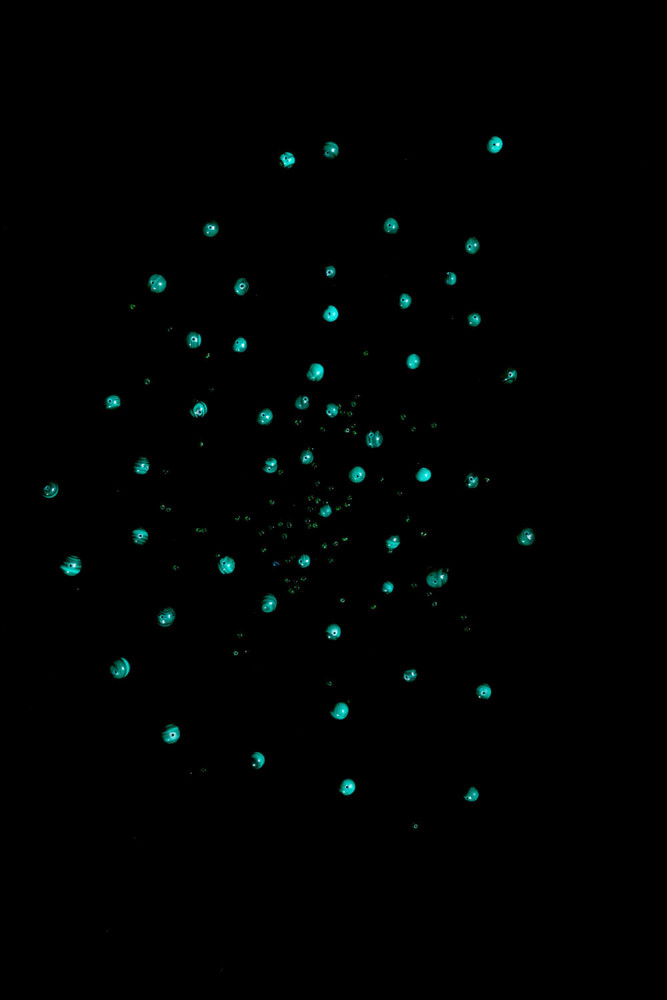

Wegen Corona saß ich in meinem Heimatort fest und war dadurch ganz in der Nähe der Schauplätze vieler dieser Kindheitserinnerungen. Und ich war gleichzeitig fasziniert von der anachronistischen Ästhetik der Dias und auch überrascht, dass mein Vater gar nicht so schlecht fotografiert hat. Natürlich ist sein früher Tod für mich kein neues Thema, ich trage das schon mein ganzes Leben mit mir herum. Aber die Welt war plötzlich eine andere. Um mich herum veränderte sich durch die Pandemie alles, und viele Menschen wurden auf einmal sehr direkt mit Themen wie Verlust oder der eigenem Endlichkeit konfrontiert. Ich dachte mir, dass das etwas ist, wozu ich in irgendeiner Art und Weise durch meine Biografie etwas sagen kann, und zum ersten Mal hatte ich Lust, mich visuell damit zu beschäftigen, was für mich so viel heißt wie Leuten davon zu erzählen.

Wann wurde die Serie fotografiert und wo?

Ich habe im April 2020 mit dem Projekt begonnen und erst mal bis Anfang Dezember daran gearbeitet. Ich habe hauptsächlich im Privaten fotografiert, mit eigentlich nur drei Modellen – meiner Mutter, meinem Sohn und mir selbst – und in der näheren Umgebung meines Heimatortes in Süddeutschland, also wirklich im engstem Radius. Wieder andere Bilder sind in einer Art Ministudio in meinem Wohnzimmer entstanden. Ich musste oft an den Satz denken, dass Restriktion ein großer Lehrmeister der Kunst ist. Ich hatte nur sehr wenig zur Verfügung, und genau das war im Grunde ein Segen.

Was war die Idee hinter der Serie?

Ich wollte durch die Verbindung meiner Fotografie mit der meines Vaters eine visuelle Konversation mit ihm führen, welche die Gegenwart und die Vergangenheit zu etwas Neuem verbindet, ästhetisch und inhaltlich, und somit über die Trennung durch Zeit und Raum hinweg etwas schaffen, was uns eint. Am Ende ist es aber auch einfach eine Art Hommage an ihn geworden, an den sehr besonderen Menschen, der er für mich war.

Wo hast du Inspiration gefunden?

Ich war viel im Freien unterwegs, bin durch die Landschaft meiner Kindheit gejoggt oder gelaufen und habe mir überlegt, welche Bilder ich gerne machen würde. Gleichzeitig habe ich seitenweise geschrieben. Meine Materialsammlung wuchs und wuchs, dazu gehörten auch gefundene Objekte, meist aus den Landschaften meiner Kindheit, die ich dann in Stillleben arrangiert und abfotografiert habe, um sie verwenden zu können.

Wie hast du die Serie ausgearbeitet?

Zusammen mit Régina Monfort, meiner Editorin, habe ich dann den narrativen Bogen entworfen und den Bildern und Textelementen ihren Platz in der Erzählung zugewiesen. Das hat sich recht organisch ergeben, oft aus Diptychen oder Kombinationen aus Archivmaterial und neuen Fotos, die wir visuell spannend fanden. Es war die richtige Entscheidung, für diesen Teil der Arbeit externe Hilfe anzunehmen. Bei so einem persönlichen Thema kann man sich sonst gerne mal im Chaos verlieren. Wenn eine Zusammenarbeit gut funktioniert, ist das ein toller Prozess, durch den man sehr viel lernt und großen Spaß hat.

Du hast mit der S 007 und 35-mm- wie 45-mm-Objektiven fotografiert. Was hat dir an der Kamera gefallen?

Die Kamera ist wunderbar. Sie ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen und zwingt einen durch ihr schieres Gewicht und ihre Größe auf eine sehr bezaubernde Weise zur Entschleunigung und Reflexion. Ich arbeite generell am liebsten im 50-mm-Bereich, da er sich meinem natürlichen Sehen am nächsten an anfühlt, oder weitwinkliger, da es mir die Möglichkeit gibt, szenischer zu arbeiten und mehrere Bildelemente zu integrieren. Insofern habe ich mit diesen beiden Objektiven absolut nichts vermisst. Die Bildergebnisse sind in ihrer Tiefenschärfe und Brillanz unschlagbar.

Hast du Visionen, wie du in Zukunft deine Ausdrucksmöglichkeiten weiterentwickeln willst?

Nichts Konkretes, einfach weiter produktiv bleiben und mich eventuell noch offener zeigen gegenüber künstlerischen Ansätzen im Non-Fiction-Bereich. Der Umgang mit Text in visuellen Projekten ist auch ein Feld, dessen Möglichkeiten ich gerade erst auszuloten beginne, deswegen macht mir die Arbeit an meinem Buchvorhaben auch so großen Spaß: Außerdem ist es schön, im Team mit anderen zu arbeiten, das ist also hoffentlich nicht mein letztes Buch. Vielleicht liegt es an Corona, aber dieser Austausch bedeutet mir gerade sehr viel. Es gibt also viel zu tun.